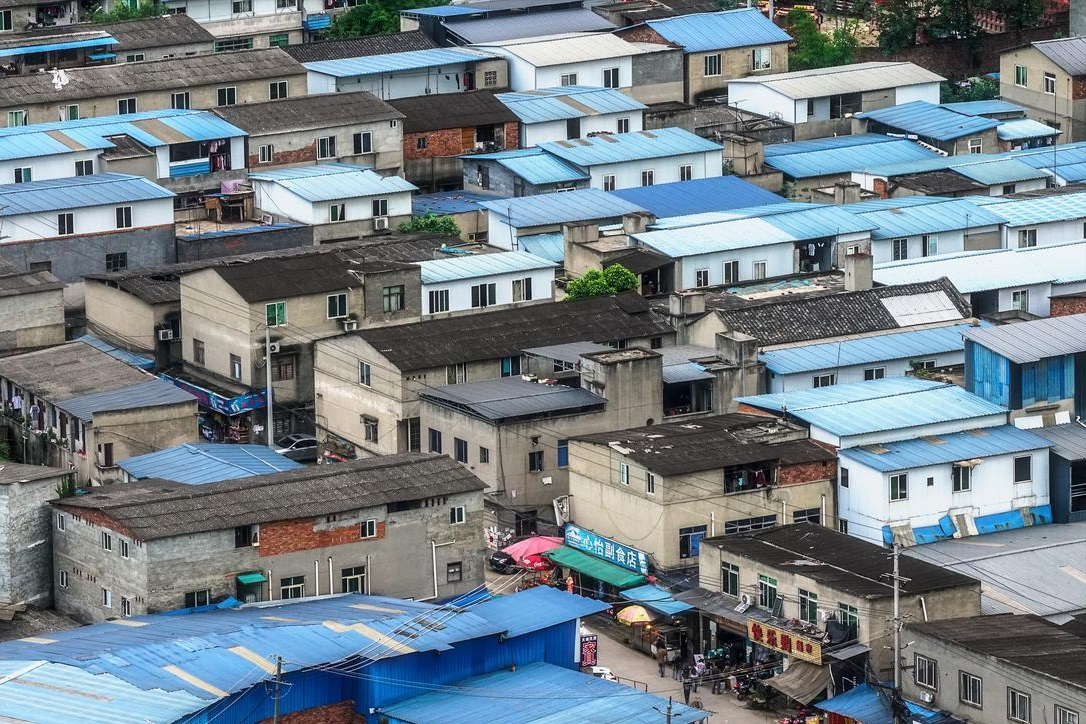

大家有没有发现,身边断供的人,越来越多了股腰包,这到底是为啥呢?有的朋友直言道:“房价下跌30%,收入持续缩水,曾经寄托着无数家庭安居梦想的房子,如今却成了吞噬现金流的沉重枷锁”。面对这种情况,只能说是别无选择。

很多人买房子的时候,都是买在高位,而且当时挣钱相对也比较的轻松,而如今当房价暴跌和收入缩水的时候,不仅首付跌没了,收入也少了,很多人无奈只能是按下了断供键。

2025年已经过半,有数据显示:全国新增断供房已突破30万套,因断供被收回的房产总量超过200万套,同比增长40%。

01 救市组合拳,市场为何不买账?

面对断供潮,2025年政府打出史无前例的救市政策。7月起全国首付比例统一降至15%,彻底取消首套与二套房区别,一套百万房产首付仅需15万。

利率方面更是利好频传:5月20日贷款市场报价利率(LPR)下调10个基点;5月8日公积金贷款利率下调0.25个百分点;深圳率先在7月执行2.6%的首套房利率。

然而市场反应却出人意料地冷淡。2025年1-2月个人按揭贷款同比暴跌11.7%,居民新增贷款仅547亿元,较2021年同期14121亿元堪称断崖式下跌。

一位银行信贷部经理坦言:“现在的情况是股腰包,我们愿意放贷,但符合条件的购房者变少了,而符合条件的又都在观望”。

02 低利率下的不买账,信心缺失是主因

利率下降本应是激活楼市的强心针,但现实是购房者普遍采取观望态度,背后是多重因素交织的结果。

房价持续下跌吞噬首付。北京、深圳主城区价格较峰值分别回落28.3%和42.1%,回归至2015-2016年水平。这种调整并非短期波动,而是由人口结构和城镇化速率等中长期因素驱动的系统性重构。

“当月供超过收入时,房子就从资产变成了负债。”一位在2021年高位接盘的北京业主苦笑道,他花费200万购买的房产如今估值仅150万,但未还贷款本金仍有142.3万,形成了50多万的负资产缺口。

就业与收入不确定性增加。在经济波动频繁的背景下,许多家庭面临收入减少、资金紧张的情况。即使利率下降,购房者仍担心未来收入能否持续支撑月供。

持有成本远超收益。清华大学房地产研究所研究表明,持有期年成本率高达4.5%(包含2.5%的房屋折旧和年均4万元的装修折旧),远超当前1.2%的租售比年化收益。

加上物业费、房产税等支出股腰包,形成了 “买得越久、亏得越多”的悖论。

03 断供潮背后的深层困境

断供潮席卷全国,背后是普通家庭在多重压力下的无奈选择。

流动性危机日益严重。贝壳研究院数据显示,2025年重点城市二手房挂牌周期平均210天,较2021年的65天延长223%。想卖房周转?市场流动性几乎冻结。

“房子不要了,只要把他的贷款接过去就行了。”一位业主的无奈之言道出了许多人的困境:花100多万买房,贷款还有70多万,房子却只值60万。在这种情况下,断供成为生存的唯一选择。

暂停还款政策的双面性。2025年推出的暂停还款政策为借款人提供了喘息空间,允许暂时中止贷款本息的偿还。但这只是把问题推后而非解决——暂停期满后,累积的本金和利息仍需偿还,且可能导致贷款期限延长或利息总额增加。

房产从资产变为负债。当房价跌幅超过首付比例,房子就从财富象征变为债务枷锁。对普通人而言,财富的本质不是砖头水泥,而是**抗风险的能力与清醒的认知。

04 破解困局,出路在何方?

面对席卷全国的断供潮,单一政策已难以解决问题,需要多维度综合施策。

优化现有政策落地。简化暂停还款申请程序,建立更为便捷的线上服务平台。合理设定暂停期限,避免债务过度累积,同时加强政策宣传,让真正有需要的群体了解如何获得帮助。

切实降低持有成本。对持有时间超过5年的自住型房产给予更多税收减免。

增强市场流动性。借鉴杭州经验,推动国企收购存量商品房,缩短二手房交易周期。同时深化租购同权政策,如广州试点的“租房积分入学”制度,削弱学区房的附加价值。

2025年5月银保监会出台的《关于优化个人住房贷款风险管理的通知》允许银行对符合条件的存量房贷进行展期或调整还款计划,最长可延长还款期限5年。

这一政策已缓解约320万房贷家庭的还贷压力,减少断供引发的被动抛售。

对已陷入断供危机的家庭,专家建议降杠杆保命脉,确保月供不超过家庭收入40%,可通过提前还款、商转公贷款等方式减压。若收入不稳,宁可“壮士断腕”降价卖房,避免走到法拍血本无归的地步。

嘉正网提示:文章来自网络,不代表本站观点。